Supongamos que los casi cuarenta años de dictadura franquista son una especie de túnel por donde el tren de una sociedad avanza bajo tierra, de manera que los cambios de fondo que puedan producirse resultan invisibles, aunque algunos de los más tangibles, más físicos, más factuales, sean observables o posibles de intuir desde la superficie. Pero los cambios en las relaciones políticas o sociales, en las formas culturales, en lo que podríamos llamar el pulso de la sociedad, se pueden imaginar, pero no confirmar, porque pasan bajo tierra y en la oscuridad.

Supongamos entonces que Terrassa entró en el túnel del franquismo, en medio de una guerra, siendo de una determinada manera, tensa y compleja. La entrada del túnel está al final de la guerra. Y supongamos que, convencionalmente, la salida del túnel está situada en el día 20 de noviembre de 1975, el día de la muerte de Franco. Sabemos cómo la ciudad entró en el túnel. No sabemos cómo saldrá, aunque venimos de un tiempo donde ya ha entrado una cierta claridad de fuera que permite intuir los grandes volúmenes y los grandes rasgos. Pero ¿cómo será de hecho el tren que salga, la Terrassa que salga, cuando la podamos ver a plena luz o con mucha más luz, cuando podamos medir la política en elecciones, cuando las relaciones sociales, laborales, vecinales, se puedan explicitar en la plaza pública sin tantos eufemismos ni leyendo entre líneas? No lo podremos saber hasta que salga.

Terrassa había entrado al túnel, más de treinta años atrás, con dolor, con un gran dolor. ¿Saldrá también con dolor? ¿El mismo u otro? ¿Con esperanza? Con seguridad, con un cierto porcentaje de miedo, alimentado por la memoria del sufrimiento. Y aún otra constatación, sobre la misma metáfora: mientras el tren pasaba por el túnel ha sufrido la que es probablemente su mayor catástrofe contemporánea, la riada de 1962. Un drama inmenso que nace de una catástrofe solo en parte natural, que se adivina multiplicada por causas humanas, políticas, sociales y económicas.

Una ciudad destrozada

La Terrassa que entra en el túnel de la posguerra y el franquismo es una ciudad destrozada. Ciertamente, la tensión ya viene de antes, la confrontación extrema entre los señores de Terrassa y el anarquista de Terrassa, entre una derecha hegemónicamente monárquica y salista y una izquierda donde el anarquismo de acción de la FAI tiñe el anarcosindicalismo de la CNT. Pero eso explota en toda su violencia a partir del 18 de julio de 1936. La comparación con Sabadell es inevitable: los muertos en la Revolución, en Terrassa, al inicio de la guerra triplican o cuadruplican los de Sabadell. Al terminar la guerra también serán más las víctimas de la represión indiscriminada, enloquecida por el afán de venganza. En Sabadell la derecha había estado más cerca de la Liga y la Esquerra más cerca del sindicalismo trentista.

Por todas partes hay de todo, pero las proporciones entre las dos ciudades son muy diferentes. Terrassa –la ciudad de Cataluña con más muertos en la retaguardia, solo superada por Barcelona y Lérida- comienza la guerra con los muertos de la Barata y la termina, metafóricamente, con el fusilamiento de Espartacus Puig, es decir, con la represión incluso contra quienes se habían opuesto a los excesos revolucionarios atribuidos a los Chiquillos de Pedro Alcocer, aunque seguramente no todo se les podía adjudicar a ellos. La ciudad sufre mucho la guerra, pero no más que otras. El frente pasa rápidamente y sin casi combates. No hay grandes bombardeos. Pero antes y después de pasar el frente hay un estallido de violencia. Muertos y exiliados. La memoria del sufrimiento está bien viva y, aunque contradictoria, es compartida. Si el tren sale del túnel tal como entró, la perspectiva es nefasta. Volvemos a estar ahí.

Pero mientras el tren avanzaba bajo tierra han pasado cosas muy importantes. Para empezar, la guerra ha vaciado la ciudad –como ha vaciado Cataluña, donde el costo humano de la guerra civil, en el frente y en la retaguardia, con muertos, encarcelados y exiliados, es enorme-, se ha perdido, en buena parte en el Ebro, mucha de una generación de hombres jóvenes. Pero el tejido industrial ha quedado casi intacto, adaptado a la autarquía y al estraperlo, y necesita gente. El tren se llena de personas venidas de fuera. Muchas, muchísimas, cada vez más. El cambio demográfico es espectacular, extraordinario. Y más gente demanda crecimiento físico de la ciudad. Esto no hace falta ir bajo tierra para darse cuenta, se ve en la superficie: la ciudad ha crecido, desordenada, rota físicamente en barrios fragmentados y sin servicios, construidos donde no se debería haber construido, a menudo miserables. Los torrentes, las rieras y las vías de tren son cortes en la geografía urbana. La ciudad está descosida. Y si alguien no lo ve, la riada de 1962 hace que la evidencia le estalle dramáticamente en las narices. La gran catástrofe de las riadas no es solo meteorológica, es también social, urbanística, económica. Es decir, política.

Eso se ve. Pero ¿y lo que no se ve? ¿Cuál es el pulso político de la ciudad camuflado dentro del túnel del franquismo? Hay indicios, a pesar del camuflaje. La conflictividad laboral va creciendo y se vuelve más dura, más tensa. Una batalla. Aparece una conflictividad urbanística y vecinal. Hay una nueva cultura visible, más allá de la cultura oficial, donde el catalanismo no es un complemento folclórico –como era lo máximo que podía tolerar un franquismo que dio un golpe de estado contra la democracia y la república española, pero también contra lo que llamaba el separatismo y que era de hecho contra la catalanidad- y donde se notan las influencias del pensamiento marxista que se ha vuelto académicamente hegemónico también en la Europa occidental, en el marco de la Guerra Fría. Quizás no tiene la fuerza movilizadora de la lucha, pero incomoda mucho al régimen: contra su discurso de bastión contra el comunismo, hecho a la medida de la supervivencia del franquismo dentro de la Guerra Fría, es una oposición que aporta también antifranquistas con corbata. Como incomoda enormemente al régimen la contestación desde las iglesias, especialmente dolorosa para una dictadura, que quiso legitimarse en sus orígenes como una cruzada en defensa de la religión.

Todo esto pasa bajo tierra, en la clandestinidad, bajo la represión general del régimen, aquí como en todas partes, pero con una fuerza que se intuye especial. La Terrassa que sale del túnel en 1975, que ya hace tiempo que lucha por salir, ya se adivina que es Terrassa la Roja. En esta Terrassa que se adivina a un paso de salir del túnel hay un régimen que no quiere ser barrido, una oposición democrática que se siente fuerte, pero también una atmósfera general al baño maría marcada por el miedo y la memoria de lo que pasó antes de la guerra –cada familia, una tragedia- que alimenta una especie de franquismo pasivo: si cerráramos los ojos y al abrirlos esto del franquismo se hubiera acabado sin hacer ruido ni destrozos y fuera sustituido por un lugar pacífico y tranquilo, ya firmaría. Pero si cerramos los ojos, quién sabe qué nos encontraremos cuando los volvamos a abrir…

Terrassa la Roja

En esta Terrassa la Roja que sale del túnel es visible y casi absoluta la hegemonía, dentro del antifranquismo, del PSUC, que actúa como aglutinador del espíritu democrático de amplio espectro. Un partido comunista, ciertamente. Pero casi con todo un frente democrático de izquierdas dentro. Lo suficientemente amplio y diverso como para que, años después, acabara rompiéndose en pedazos: porque había pedazos diferentes, unidos por la coyuntura. Ciertamente, no todo es PSUC. Hay una proliferación de movimientos no muy grandes a su izquierda, que florecen a la sombra de la Terrassa Roja más que en otros lugares, pero que no disputan su hegemonía. Hay sectores catalanistas con fuerte sensibilidad social, que puede ir desde la democracia italiana a la alemana o hasta una socialdemocracia a la sueca o también a la alemana. Hay una tradición socialista no comunista que ha sobrevivido, menguada, de antes de la guerra.

Lo que no hay, en una ciudad de hegemonía de la CNT y de la FAI antes de la guerra, es una fuerte presencia anarquista. De hecho, los partidos de antes de la guerra han sido descabezados y viven más en la memoria de los que quedan que en la aportación de los que han llegado. No hay PSOE, en toda la Transición me parece que solo conocí un par de militantes (se decía que el PSUC tenía dos mil). La UGT queda lejos del peso de las Comisiones Obreras, donde el PSUC está más que presente, como lo está en muchas asociaciones de vecinos). Esquerra son las cartas al director de mi abuelo recordando que les deberían devolver la Casa del Pueblo, si se me permite la metáfora familiar. ¿Han cambiado las circunstancias o ha cambiado la gente? Pues probablemente ambas cosas. Pero el dominio del PSUC no es de importación migratoria. El pueblo de mi padre, Castro del Río, en Córdoba era antes de la guerra un feudo absoluto de la CNT. Los muchos castrenios que llegan a Terrassa y se implican políticamente lo harán sobre todo en el marco del PSUC.

¿Y en el otro lado? El viejo salisme monárquico ha quedado desdibujado por el franquismo. Sus herederos sociales, que aprecian el orden y la mano dura del franquismo, con el paso de los años sienten un cierto desprecio aristocrático por la parafernalia feixistitzant de la Falange. Se habla de choque entre las camisas blancas y las camisas azules, incluso dentro del Ayuntamiento. En el diario del Movimiento, Tarrasa Información, donde trabajo desde los dieciséis años, porque no hay otro, la redacción del día a día –no tanto los colaboradores externos- está repartida entre simpatizantes del PSUC, falangistas bohemios un poco anarquizantes y conservadores de toda la vida, mientras la dirección efectiva calcula, se adapta al presente y busca un lugar en el futuro. De hecho, en los talleres trabaja el máximo responsable del PSUC en la ciudad… Y han pasado como responsables de la redacción toda una serie de jóvenes periodistas prometedores recién salidos de la Escuela. Alfons Quintà, Daniel Arasa, Santiago Ramentol, Andreu Claret…

Los colaboradores falangistas malhablan de los clubes de hockey, en nombre de la revolución pendiente. Cuando yo entrevistaba a lo largo de la Transición a representantes de sectores económicos que me parecen entonces inequívocamente conservadores, me sorprendían sus cálidas proclamas a favor de la democracia. Algunas de ellas bien explícitas: no es que la democracia y la libertad nos gusten más o menos, es que si no somos una democracia no nos dejarán entrar nunca en Europa. Y mi fábrica necesita entrar en Europa. Hay que evitar la revolución y el libertinaje. Pero esto tiene que cambiar. Pesa más el Opus que la Falange. Los tecnócratas del tiempo de los López –López Bravo, López Rodó- que no el búnker del Alcázar, que nunca se rinde.

Un laboratorio espontáneo

Tenemos pues una ciudad que es diferente de la inmensa mayoría de los territorios españoles y en muchos de los lugares de Cataluña. Aquí la oposición democrática, especialmente la obrera y vecinal, pero también la cultural y nacional, es y se sabe especialmente fuerte. Aquí el régimen, que también se sabe fuerte, es más consciente que en otros lugares de sus debilidades y fragilidades y, por tanto, más temeroso de que un exceso de intransigencia pueda producir un desbordamiento a la portuguesa, aunque no sea gracias al ejército. Tiene la memoria del treinta y seis, además. La correlación de fuerzas y la correlación de debilidades es en Terrassa muy especial. Esto hace que esta sea una ciudad donde se produzcan antes que en ningún otro lugar tanteos y pruebas para ver cómo gestionarlo. La oposición democrática y muy particularmente el PSUC, que tiene en su dirección un modelo que se asemeja más al del Partido Comunista Italiano y sus exitosas experiencias de gobierno de las ciudades, no piensa solo en cómo hacer caer el régimen, sino también en cómo gobernar la realidad después de una caída que considera inevitable.

Los representantes institucionales del franquismo, en principio por estrategia, quién sabe si en algún momento por convicción, piensan que esta oposición es suficientemente fuerte, pero también suficientemente ordenada y entendida, como para aplicar no solo la represión consuetudinaria, sino complementariamente la vía de la negociación. Se abre así un período de experimentos locales, cargados de paradojas, a mi parecer no planificados y marcados por la intuición, que curiosamente comienza en ámbitos como el mundo de los sindicatos verticales, donde ha habido una fortísima infiltración de las Comisiones Obreras, y donde personas como Rodolfo Martín Villa y su protegido Josep Maria Socias Humbert habían tenido una experiencia directa de relación, confrontación (dura) y diálogo con la oposición.

Terrassa ya había vivido algunas experiencias de esta zona de tanteo entre el régimen y la oposición, a través de las elecciones municipales por el tercio familiar, gracias a las cuales llegaron al Ayuntamiento los candidatos Barenys, Fresnadillo y Padró, desde el exterior de los aparatos del régimen. Más espectacular fue la llegada al Ayuntamiento, en pleno franquismo y con Franco vivo, por este mismo tercio familiar, de los concejales Josep Ruiz y Tono Cunil, con una candidatura inspirada en buena parte por la Organización Comunista de España (Bandera Roja). Sí, en 1974, en el ayuntamiento franquista de Terrassa había dos concejales maoístas, que iban a los actos como concejales, a menudo los presidían, y no ocultaban sus posiciones ideológicas.

En Terrassa se debían hacer –y se acabaron haciendo- las primeras jornadas “Las terceras vías en Europa”, con ponentes locales, fuera de Barcelona, que eran en realidad un ciclo de conferencias para presentar los que deberían ser los principales partidos de la Transición catalana y que en Barcelona habían sido Josep Solé Barberà, Joan Reventós, Josep Pallach, Anton Cañellas y Jordi Pujol. En Terrassa hubo la primera manifestación autorizada después de la dictadura, por la Diada, la víspera del Once de septiembre de 1976, con todos los dirigentes de los partidos políticos clandestinos sosteniendo la pancarta. En Terrassa se hizo el primer mitin público y autorizado del PSUC cuando los partidos comunistas aún no habían sido legalizados. En Terrassa los asistentes a la iglesia de la Sagrada Familia, a la llegada de la Marcha de la Libertad, pudimos salir entre grises a caballo en actitud poco amistosa, pero sin cargar, porque había habido un pacto entre los organizadores y la policía…

Acciones de tanteo, a un lado y a otro y a otro y a otro… A ver hasta dónde se podía llegar. Sistema de prueba y error. ¿Quiere decir que la ciudad era una excepción al clima de represión, tensión y violencia institucional que presidió lo que ahora llamamos la modélica Transición? Solo a medias. En Terrassa había todo eso, pero había al lado otra cosa. Este tipo de laboratorio oficioso. No alienado por un alegre espíritu democrático, aquello de la democracia que nos dimos entre todos, sino por la necesidad, por la conciencia de las propias fuerzas y las propias debilidades, por la voluntad de no volver a sufrir de una manera salvaje, por el recelo, por la memoria, por la voluntad de supervivencia, como estrategia para no perder todo el poder o para ganarlo a trozos…

¿Zanahoria en lugar de bastón? Alternancia del bastón y la zanahoria. En el primer mitin público de un partido comunista no legalizado, el comisario de policía Aníbal Martínez –un hombre clave en aquella época- estaba sentado en un lugar preeminente y visible. Vigilando, controlando, pero también avalando. Pactado. Y él pactó también la salida de la Sagrada Familia, desde el lado de los que iban con los caballos y las porras. Como periodista, hablé con él muchas veces en aquellos años. No sé cuáles eran sus convicciones, pero sí su tono, natural o estratégico. Y sé también que, si se puede decir así, lo sabía todo y sabía quién era todo el mundo. Quiero decir que tenía un mapa bastante preciso de la Terrassa política que estaba oculta en la clandestinidad dentro del túnel. Con ese mapa, un Creix habría hecho estragos. Pero Terrassa era un laboratorio. También para otras personas clave en la época y más allá: si solo me dejan elegir un par de ellas, muy diferentes, entre muchos y muchos olvidos injustos, elegiría las figuras clave de Paco Gordillo desde Comisiones Obreras y de Domènec Jofresa desde la alcaldía, la última que no salía de las urnas.

La imagen en el Tarrasa Información

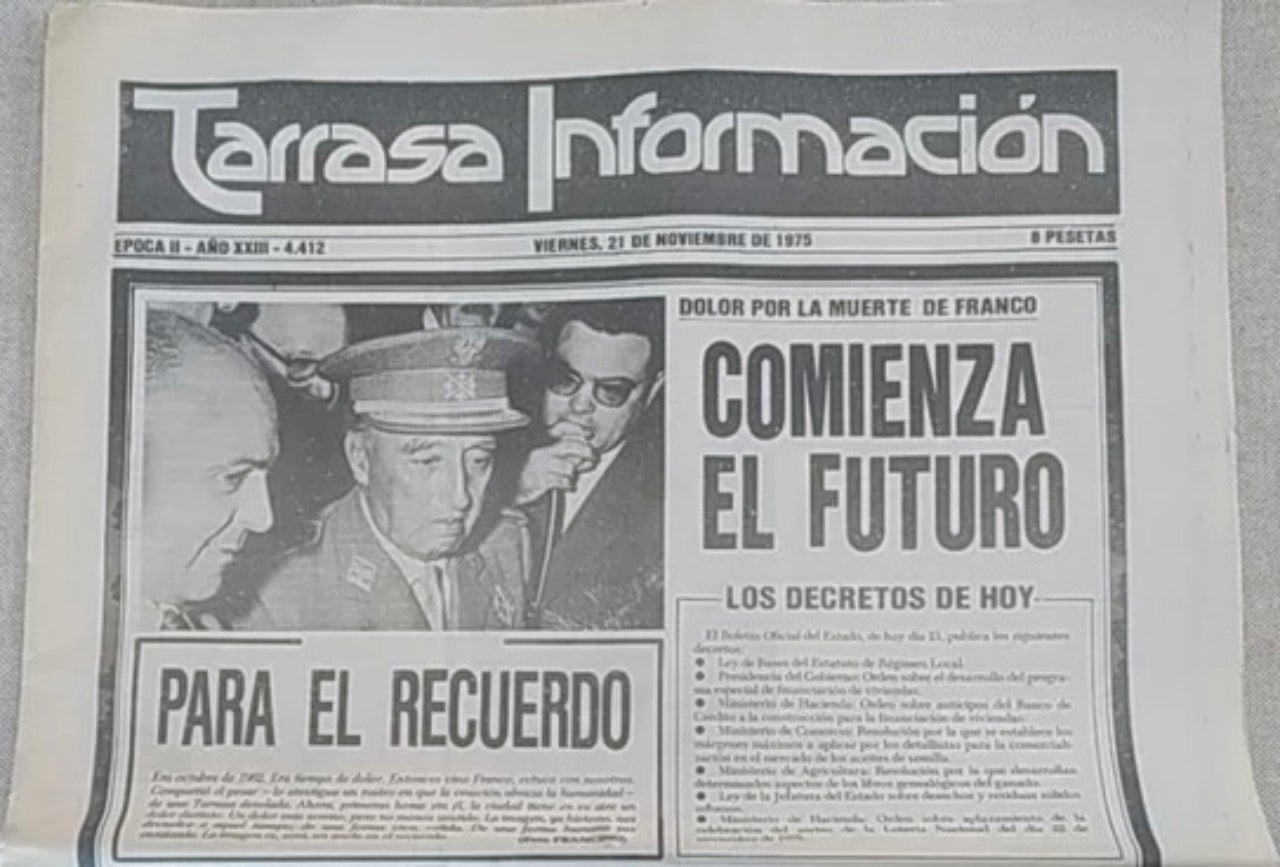

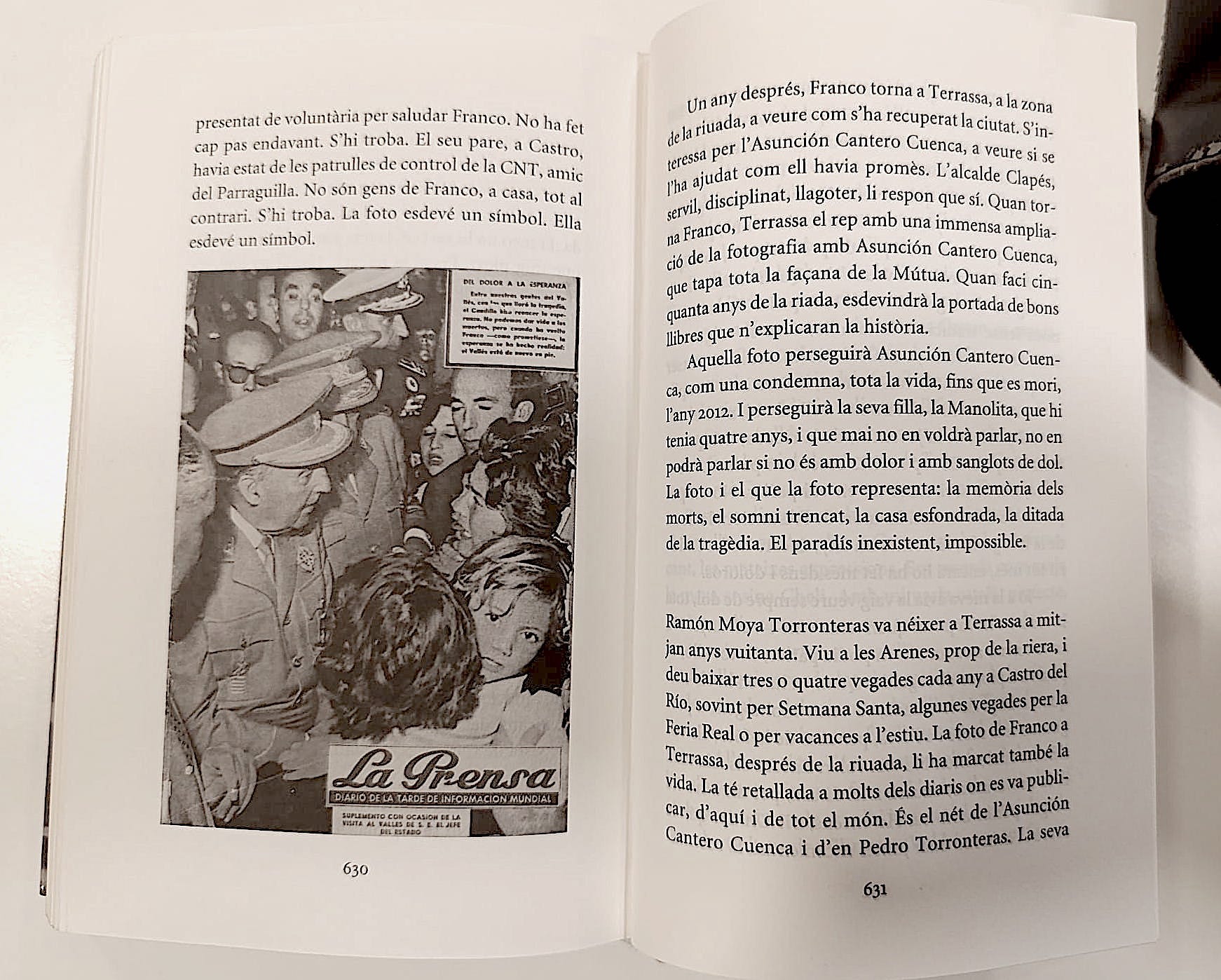

¿Cómo salió Terrassa del túnel? Ahora ya lo podemos saber bastante bien y cada uno puede hacer las interpretaciones que le plazcan o que le parezcan justas y oportunas. Y aquella realidad nos ha dejado a cada uno los propios recuerdos, quizás heterodoxos, todos irrenunciables. No era, en cualquier caso, una realidad sencilla, simple, en blanco y negro, sino llena de matices, de paradojas y de contradicciones. De miedos y de esperanzas. De reproches y de pactos. De afinidades e incompatibilidades que no responden necesariamente a los cánones. En el Tarrasa Información teníamos preparado un especial para el día que muriera Franco. Se nos estaba pudriendo, de tanto que duraba. En buena parte era de obligado cumplimiento, siguiendo los pasos de Arriba, Solidaridad Nacional y La prensa, los órganos de la prensa del Movimiento, no muy seguidos. Poco margen.

Pero la fotografía de la portada se escogió aquí y tenía una fuerte carga simbólica. Era una imagen de Franco compungido entre las víctimas de la riada del 62. Una foto que la agencia oficial no había querido distribuir en su día porque se veía a un Franco demasiado afectado, demasiado poco invicto Caudillo, y un tal Manuel Fraga quiso rescatar como quien dice de la papelera, en su día, en competencia con Camilo (Camulo, para los enemigos) Alonso Vega. Como tantas cosas en aquellos momentos, y en un diario que era más terreno de juego entre sensibilidades contradictorias que no un monolítico instrumento de propaganda, era una foto más ambigua de lo que parecía. Sí, claro, para los franquistas la imagen de un Franco próximo, humanizado, compasivo. Para los antifranquistas, el recordatorio personalizado, como quien señala a un culpable, de la catástrofe que resume en una sola noche las nefastas consecuencias del franquismo sobre la ciudad, una riada donde lo más dramático de todo no había sido la intensidad de la lluvia, sino la ciudad hostil, insensible, codiciosa, dictatorial, indiferente, que el franquismo había ido construyendo mientras el tren de la vida corría por debajo.